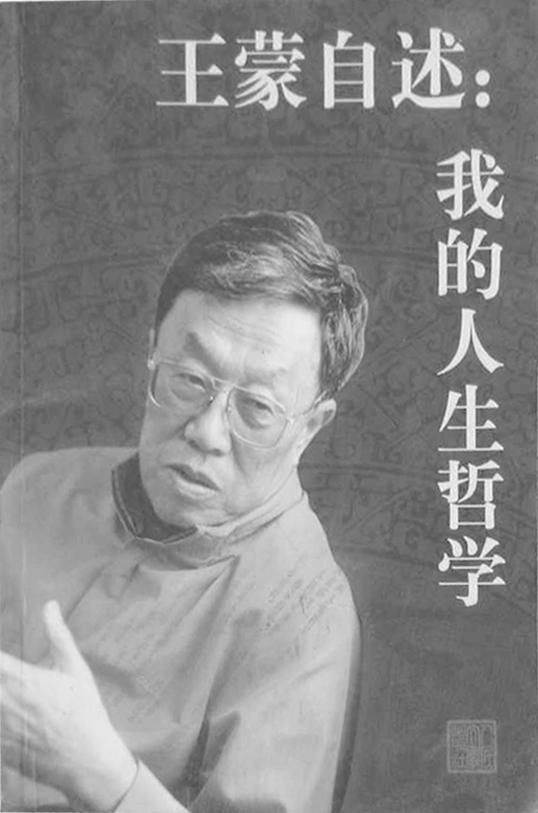

王蒙作品

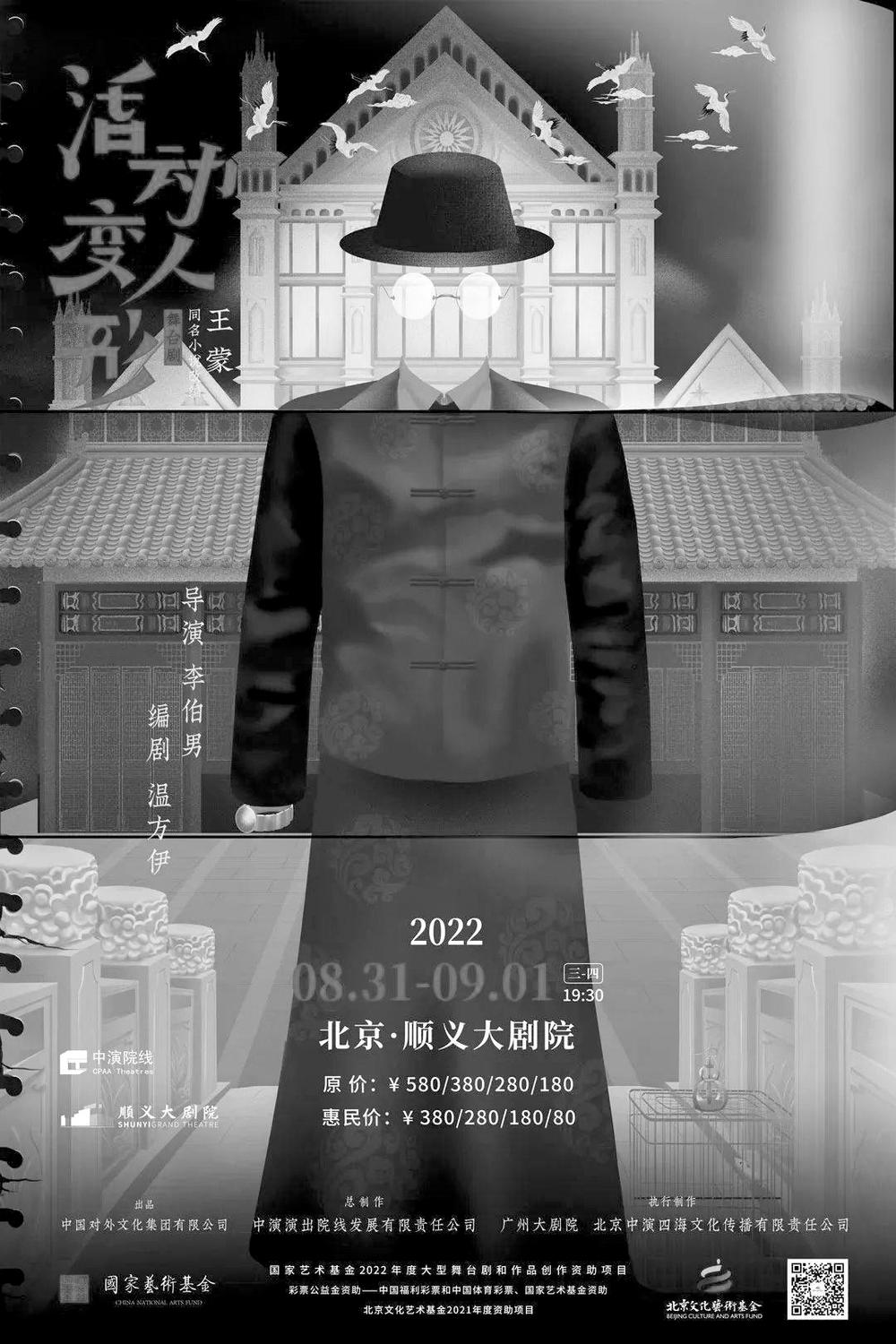

由王蒙作品改编的舞台剧

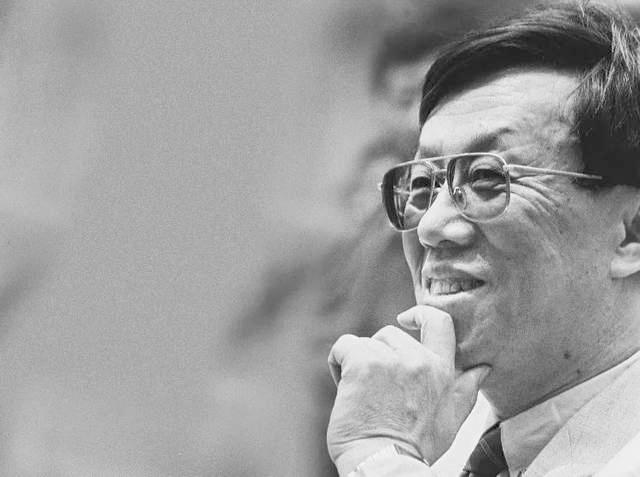

1991年,北京,作家王蒙(中)、红学家冯其庸(右)与新加坡作家周颖南交谈。

90岁的王蒙,是丰富的,难以尽述的,在他身上,你仍然能感受到一些不随时代变化而始终可敬的东西:旺盛的生命力,恣肆的青春。就像《青春万岁》序诗,“所有的日子都来吧,让我来编织你们。”

90岁的王蒙

普通的一天是这样度过的——

上午写作,下午阅读,晚上看看电视,要有球赛,指定看球赛,按他的说法,看球赛累不着自己。况且,去年生了一场病,很狼狈,手术室走了一遭,眼睛、耳朵不如从前好使,无论如何,球赛还是能看出谁赢谁输的。春夏秋三季,他践行农民的作息,晚间9点半躺下,清晨5点起床,有时天还黑着,他便出去走路,一圈,两圈,三四千步打底,一天下来,他时常能走到一万步。

刚刚过去的夏天,他完成了一部新的中篇小说,下了35次海。从17岁起,他就沉迷游泳,尤其在大海中游泳,他说,大海伟大又新鲜,让人想到,不论有多少伙伴和救护,在海中只有自己,靠自己拼搏。去年生了病,他更珍惜能到海里去的时日。90岁了,他说要追求健康,追求肺活量,追求心脏正常运作,好好地活下去。90岁,王蒙还有许多愿望,还有用不完的热情和精力,依然想呐喊。生活万岁,青春万岁,爱情万岁。

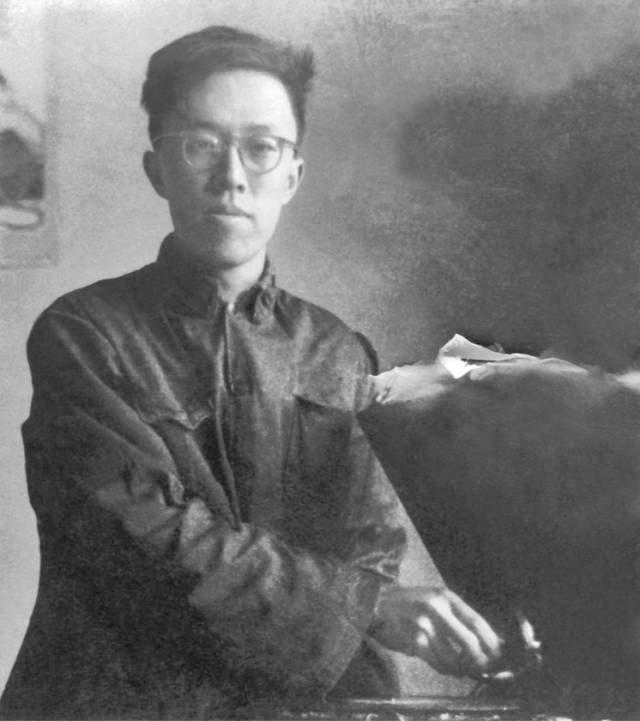

19岁的王蒙

普通的一天是这样度过的——

他由衷热爱俄罗斯与苏联的电影和小说,如痴如醉,反反复复,有的电影甚至看过七遍,他真心相信,这片土地的明天也如电影那样光明灿烂。他读最爱的小说《幸福》,读到作者巴甫连科描写列娜的心情的文字:“陶醉于这个夏夜之美,列娜想到人生有多么漫长……”他感到一种感动与体悟。而提起契诃夫,提起《樱桃园》,他会想下跪又想嚎叫。维也纳的圆舞曲,克里米亚的葡萄酒,都被他遥遥想象。他默记许多俄苏的诗歌,他反复诵读:“我们既不恐惧,也不忧伤,生活之路并不使我们惊慌……”

19岁那一年,生活被撒上了金粉,一切都闪闪发光,他享受着胜利,享受着青春,享受着生活、国家的新生,也开始了他真正的写作和真正的爱情。他开始在笔记本上写东西,那是他最初的创作,一本关于1950年代青年人生活的长篇小说《青春万岁》。写完后,他开始将文字誊抄至大型笔记本,又购入了大量的竖写稿纸,誊抄了将近一年才完成,这样度过了他的19岁。后来他在自传中回忆,那是丰满洋溢、空前绝后的一年。

至今,提起那一年,王蒙都是丰沛的,怀着深情的。

9月中旬,我们在中国现代文学馆见到了90岁的王蒙。他穿着中式白色短衫,头发蓬松,白色中仍有些许黑发。左手腕戴着计步电子手表,坐在扶手椅上仍然很端正。从外表上看,他确是一位老人了,他走得很慢,偶尔需要人搀扶,虽然戴着助听器,仍要不时提醒对方说话大声些。谈及变老的时刻,他大笑地反问,我现在还不真正老啊?

但他仍然是敏捷的。接受采访前,他要为现代文学馆录制一段视频,扫了一眼有着四个问题的提纲,他便立刻复述问题,自问自答起来。他仍然有着良好的记忆力。谈起年轻时看过的电影、书籍,那些人物的对白、故事的细节,总是细细讲来。他很能够把人代入到那些具体而强烈的感受中去。

王蒙聪颖而早慧。在2006年出版的自传第一部中,他详尽地描述自己的童年。他出生于北京,但喜欢强调自己是河北沧州人氏,爱听苍凉寂寞的河北梆子,也有着沧州的习性:说话嗓门大,生气起来喜欢瞪眼。他有一个满心理想而行为孱弱的父亲,一个辛苦而委屈的母亲,这样的两个人在一起,就像两个石碾子,互相辗轧,相互伤害,无法分辨到底谁更伤害了谁。

他见过入冬前,母亲为全家准备被褥衣服,缝缝连连,吃饭时又为全家操劳的情形,他忽而想到,母亲也是会老、会死,所有人都会老、会死,且一定要死的。想到死亡,他感到极大的压抑和虚空。小孩儿们养蚕玩儿,他也玩,只是看见蚕吐丝,他便哀伤,它们再也不吃桑叶,只等待枯萎凋零,一去不返,清楚地走向死亡。九、十岁时,他甚至会因为担忧睡着了便死去而不敢入睡,整夜失眠。

但也是这样一个人,14岁入党,满怀革命的激情,并很早地过上了组织生活。他在自传中写道:“站得要高,看得要远,永远充满信心,永远从容镇定,这是我的童子功,这影响了我一生。”

写过超2000万字作品并仍然在持续产出中的作家王蒙,是复杂的,而上述两个方面,也许是观察他最粗疏肤浅的A面与B面。1956年发表的短篇小说《组织部来了个年轻人》成了他具有时代意义的代表作。它真实,正确,又带着一些淡淡的哀愁。文学评论家许子东认为,《组织部来了个年轻人》是1949年之后的17年间,中国最重要的,也是最出色的作品。“它第一次描写共和国内部的官僚主义,第一次正视了共产党队伍中也有忠奸的区别,这在当时是振聋发聩的。”

在《重读20世纪中国小说》一书中,许子东这样总结王蒙:“王蒙是20世纪后半叶中国最有代表性的作家,没有之一。王蒙在时间上贯穿始终,在每一个文学转变阶段都有作品,有评论,都引领风骚。”

70年来,王蒙与写作、与文字紧密地缠绕在一起。19岁时,写作像一种本能,他还记得第一次产生写作冲动的瞬间,那种冲动像闪电一样照得他目眩神迷:“耽于文学,这一下子就成了我的命运。”

在写作里,他吐露自己的脆弱、懊悔,但面对他人,王蒙展现的更多是从容与快乐。幽默,高兴,是很多人对王蒙的印象。王蒙曾是谈话节目《锵锵三人行》的常客,主持人窦文涛说,自己总是会被他身上“无可救药的乐观主义”感染。好友的妻子形容,王蒙像阿凡提一样,整天开着心,说着笑话,这也成了,那也行了。

19岁时,他并不那么懂得幽默;离开北京前,也不会把幽默写进作品中。但是,16年的边地生活让他生出了幽默来,他向生活向当地人民学会了更多的幽默,泪尽则喜,他说,那是因为人没得可哭了,光剩笑了。

对他来说,去新疆是一场突围。1956年,凭借《组织部来了个年轻人》,王蒙崭露头角,却在此后被打成“右派”,高昂的生活、精神都被打压下去,《青春万岁》的出版也遥遥无期。他总是写,也总是被退稿,他还有太多想要写的,但“很难这样捆绑着手脚,如临深渊、如履薄冰地继续把舞跳下去。”

当时,北京氛围紧张,王蒙决定到2000多公里外的新疆去,多年后,他说,这是他花两分钟做的决定。人生的诸多重大决策,他几乎都在两分钟内做完。正好当地文联组织愿意接收他。他打电话给妻子,商量这件事,妻子说,好啊,我喜欢新疆的歌舞。他们立刻收拾行装,西行伊犁。后来,王蒙感叹,“都这时候了,我们还有着怎么样近乎荒唐的好心情。”

他最终在新疆待了16年。“我老说新疆各族人民对我恩重如山啊,就觉得我怎么做得这么对呢这事儿,我学到了东西,而且生活很充实,王大队长(指王蒙自己,在新疆农村,他当上了副大队长)在那儿整天吃哈密瓜,小日子过得滋润着呢。”

1979年,王蒙重返北京,3年后当选中共中央候补委员。5年后,他出任《人民文学》主编,挖掘发表了很多先锋作品,助力开启了当代文学史的新阶段。1986年,他成为文化部部长,任职期间,他做出了开放歌舞厅的决策,举办中国艺术节和元宵晚会,多次提出要打开精神空间。

当时刚刚入行、还是青年一代的许子东记得,王蒙这个领导不一样,他比较开放,他的思想非常活跃,“我们引以为同志。”也有人为王蒙遗憾,认为如果他离政治更远些,能够写出更具文学性的作品。

但他是王蒙。翻阅他近年的作品和访谈,你会发现,幽默和戏谑散布其间。他跟我们自嘲,16年去新疆干嘛呢,“就是去读了个维吾尔语的博士后。”采访中,他的讲述总是引人哈哈大笑,他自己也笑,又生出担忧,说,你们不会觉得我是个说相声的吧?

少年时,他说自己还有些不健康的情绪,同行也觉着他有着淡淡的哀愁,1958年之后,他只剩下健康的情绪了。后来,他这样说:“健康的年代你和我和他都可能有不健康的情绪与表现。而不健康的年代,你再不健康就只有死路一条,于是活下来的都愈来愈健康。”

90岁的王蒙,和19岁的王蒙一样,还在写作,写起来不管不顾,写起来依旧狂欢。不仅自己在写,他也在鼓励许多后辈写,他设立文学基金,用稿费支持青年作家。他的后辈,72岁的出版家聂震宁已满头白发,时隔30多年重新写作,今年出版了第一部长篇小说,他说,是因为王蒙鼓舞他写,一直写,继续写。有一次,王蒙向他提起老友冯骥才, “大冯说,一旦写起小说,就觉得要飞起来了。”王蒙90岁还在写,冯骥才80岁还在写,他们沉浸在写作中的快乐让聂震宁感到震动。

有人读过王蒙的近作《季老六之梦》,在微博评论:“感慨作者的语言功底厉害;也感受到了作者美丽的精神状态,果然发疯就是快乐。希望等我活到耄耋之年的时候也能有这精神状态。”

在“发疯”这一叙述下,始终向上的王蒙和打算“摆烂”的年轻人跨越时间连接起来,构成了对时代奇妙的回应。王蒙承认,他没有那么了解年轻人,所谓的“丧”,在他看来总有点“种种娇气包儿耍赖”的意思。他的底色,是“信”,是欣欣向荣。

“我只能说,我没有躺平过,没有无所事事过,没有无赖无聊过,没有全然放弃过。”

谈了一个半小时,又为《人物》拍摄了封面图片后,王蒙要离开了,他的步子有点缓慢了。在文学馆室外,黑色轿车在那里等他。今年是他写作70周年,10月,他也将迎来90岁的生日,有许多的会议与活动将举办。因为蓬勃的能量,也因为“童子功”的智慧,还有几十年跌宕里诸多机缘,他获得了其他写作者难以想象的荣光。这是个明媚的秋日,落叶簌簌,清爽舒展。

王蒙写过,他属于秋天。他在秋天出生,青年时在河北度过一段美好的秋,又在秋天第一次读到“独立寒秋,湘江北去……”他被革命与诗歌吸引,感受到秋天如同生命,辽阔、自由、鲜明、丰富,有无限可能。

这也是生命的秋天。他每天还在消化大量密集的信息,日程排得很满,出席各种活动、演讲、直播。他说,自己还是一个学生,要学习更多的知识,比如,元宇宙、ChatGPT。相对于仍然活跃的精神,体力有点跟不上了,前段时间,为了写评论,他要读一本几十万字的小说,写作很轻松,但手腕会觉得累,他甚至想,为什么书不能出活页版呢?

也正因此,在与《人物》的对谈中,王蒙提到最多的词是“顾不上”,顾不上怀念往昔,顾不上重看旧作,顾不上斤斤计较,顾不上怅惘,顾不上凄凄惨惨戚戚,顾不上一切恼人的事儿,只想赶紧写,赶紧阅读,赶紧走路,赶紧下海游泳去。过去的事情没有那么重要,当下更急迫。90岁了,他对生活尚未悲观、失望,他也不那么恐惧衰老和死亡。

当然,短短一个半小时,我们只获得了很小部分的王蒙。90岁的他,是丰富的,难以尽述的,在他身上,你仍然能感受到一些不随时代变化而始终可敬的东西:旺盛的生命力,恣肆的青春。就像《青春万岁》序诗,“所有的日子都来吧,让我来编织你们。”

《人物》