营口市原代市长马成德

2023年09月08日

1948年2月26日,时任营口市代市长马成德。

马成德

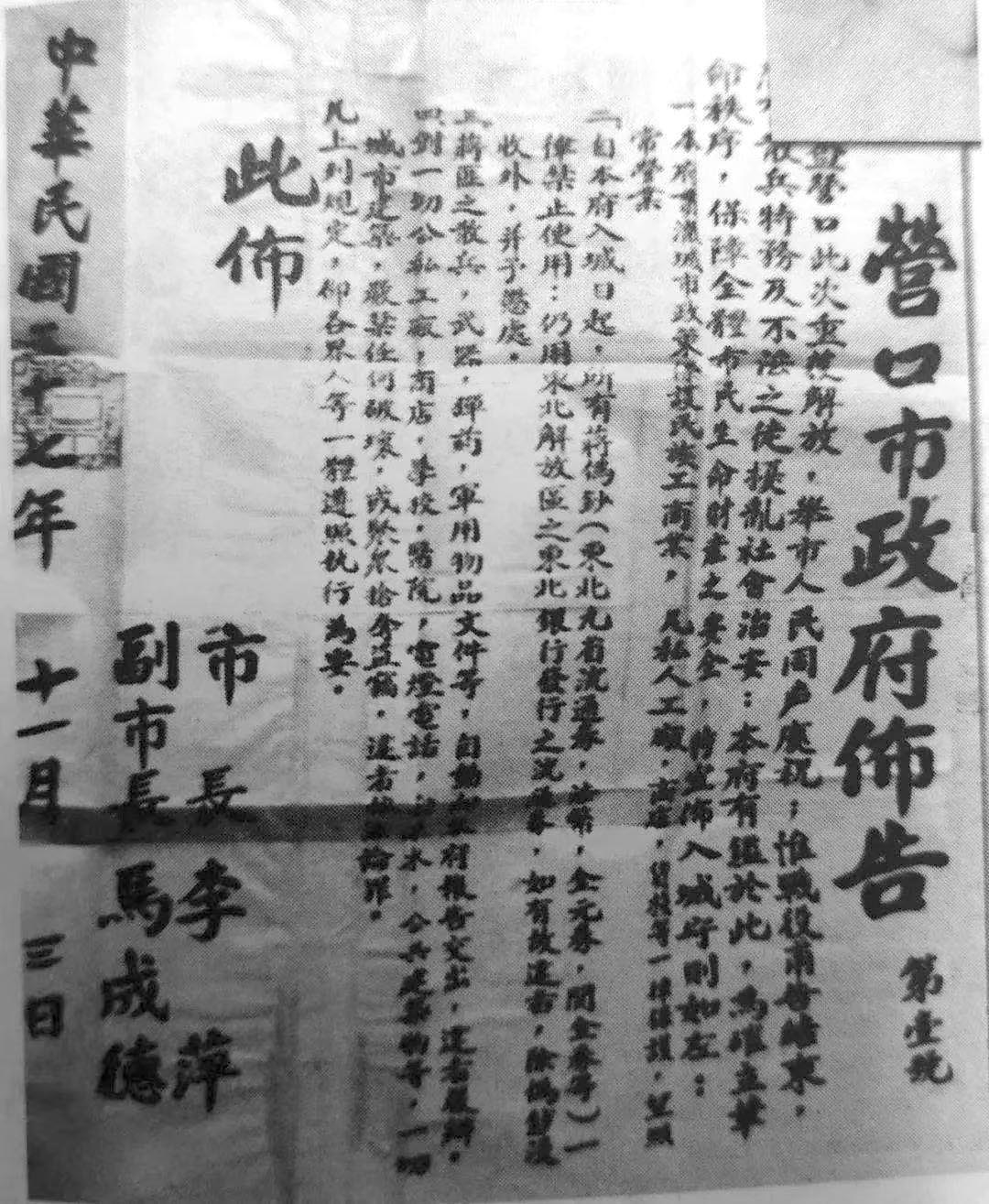

1948年11月3日,营口市市长李萍、副市长马成德发布第壹号《营口市政府布告》。

营口市政协文史资料委员会 杨宗民 王继鹏

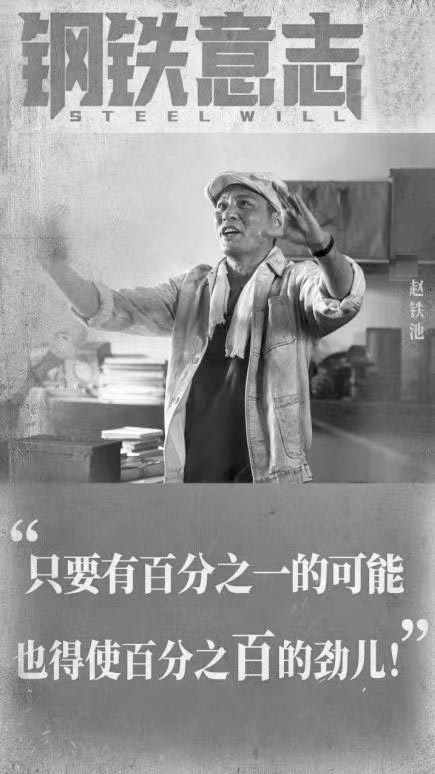

根据新中国钢铁拓荒者“五百罗汉”的真实事迹改编,作为2022年国庆档工业大片《钢铁意志》,讲述了解放初期,面对抗美援朝和社会主义建设对钢铁的迫切需求,中国共产党人团结带领广大工人阶级,克服重重险阻,历尽千辛万苦,为新中国钢铁事业发展作出突出贡献的故事,被誉为辽宁版“钢铁是怎样炼成的”。

影片中“党让我来这儿,就是改变这个现实!”“只要有百分之一的可能,也得使百分之百的劲儿!”“用消灭敌人的劲头消灭困难”……厂长赵铁池(刘烨饰)话语铿锵有力、震耳发聩。其实,赵铁池原型之一就是营口市原代市长马成德。东北解放后,马老从营口调到鞍钢,脱下军装穿上工装,是新中国鞍钢的创业者、奠基者、拓荒者“五百罗汉”之一,马老一生为共和国钢铁工业做出了重要卓越贡献,结下深厚情缘,是营口家乡人民的骄傲……

人民日报讣告高度概括为党和人民革命奋斗的一生——

马成德同志逝世

新华社北京4月22日电 原冶金工业部副部长、党组成员马成德同志因病医治无效,于2003年4月3日在北京逝世,享年84岁。

马成德逝世后,胡锦涛等领导同志分别以不同方式对其家属表示慰问。

马成德原名马骋德,生于辽宁省营口县,1937年在鲁北陵县任“民先”队长,并加入中国共产党,同年底被分配到东北军51军339旅677团做士兵工作,后到第五战区青年军团做青年工作,先后担任河南固始县委组织部长、县委书记,桂林南方分局机关总务长、支部书记,陕北公学党总支组教干事、支部书记,中央党校校部训练班指导员、支部书记,营口县县长兼保安团团长,营口市委委员、宣传部部长、副市长、代市长,鞍钢轧钢部党委书记、一炼钢厂和二炼钢厂厂长,鞍钢总炼钢师,冶金工业部钢铁生产技术司副司长、司长,冶金工业部副部长、部党组成员,宝钢工程指挥部常务副总指挥、党委副书记,1982年离休后任冶金部咨询委员会副主任。

——《人民日报》2003年4月24日 第4版 要闻

一

1945年9月,马成德从延安奔赴东北,先后任中共营口市委宣传部部长(1945年11月-1946年5月),营口县县长(1946年5月-1948年2月),营口市副市长、代市长(1948年2月26日-1949年3月21日)。

1945年8月,日本帝国主义投降以后,马成德在延安参加中央组成的第一个赴东北“千人干部团”,9月2日离开延安奔赴东北。

据营口党史记载,1945年11月,中共中央从各解放区派往东北的干部陆续到达各地。11月初,薛明、郭卫人(郭伟人)、马成德带领十多名干部到营口,5日成立中共营口市委员会。薛明任中共营口市委书记,郭卫人任市委副书记。中共营口市委隶属于中共安东省工委海城中心县委领导。中共营口市委设组织部、宣传部。市委副书记郭卫人兼组织部部长,市委委员马成德任宣传部部长。

当时,中共营口市委宣传部领导《营口群报》创刊,这是营口市第一份传播和宣传中国共产党的路线、方针和政策,代表人民群众利益的报纸。12月改为《营口日报》。为了培养地方干部,营口军政学院成立,学员有中小学教师、学生、社会知识青年和新参加工作的部分干部400余人。地址在原女子国民高等学校(今站前区八田地里123号今市第一中学)。马成德分工负责学院工作。时任市委书记、市长等主要负责人亲自讲课。该批干部后来绝大部分成为营口各条战线上的骨干力量。后来,营口市临时参议会成立。马成德任议长,陈子诚、朱鹏任副议长。

据大石桥史志记载,1946年4月下旬,根据形势的发展和斗争的需要,为加强对敌占区的领导,按照上级的指示精神,辽南地委在海城县东板屯村组织成立了营口县(今大石桥市),划出海城县(今海城市)南部,盖平县(后改盖县,今盖州市)北部部分地区归营口县辖区。大致范围是:南至博洛铺、西三家子,滕坨子;北至旗口、大房身(今建立村);东起平二房、张官屯;西到营口市郊韩家学房和前、后石桥子等村。辽东省委任命吴青光为县委书记(又称政委);马成德为县长;刘洁泉为组织部长(又称民运部长);ト昭敏为城工部长。县委、县政府成立后,吴青光、马成德立即率领全班人马由析木城一带辗转于金家牌坊、岔沟、英落、平二房、李大屯、神树屯等地,进入营口县辖区,与敌开展残酷的拉锯斗争。

据马成德回忆,我们首先在各村屯张贴出安民告示,宣布营口县政府成立,针对群众的思想状况,我们开展了广泛的宣传活动。开大会,搞串联,每到一处,四下派出干部,开会宣传共产党的政策,介绍关内革命根据地的群众运动和人民生活。组织群众,串联积极分子,深入调查社会情况,掌握村干部的政治态度和表现。妇女干部也在妇女中进行反封建反压迫的宣传,搞扎根串联。由于关内来的老干部有群众工作经验,刚参加革命的知识青年有革命热情,又由于我们有严格纪律,不侵犯群众利益,使一些农民情绪逐渐稳定,敢于接近我们了。由于我们宣传了“二五”减租,震动了地主阶级,他们有的惊慌失措,带浮财跑到城里;有的拉拢贫雇农,自动减租;也有的对贫雇农进行威胁恫吓;个别地方自发地进行了献地、找价、增资等活动。(邢德昶主编,解放战争时期中共辽南一地委,辽宁人民出版社,1995.06,第270页)

1947年9月,中共营口县委为培养吸收新干部,在辉庄屯创办了“营口县知识分子学习班”,县长马成德任校长,卜昭敏、晓岚、李决任教职员,学员达100多人。1948年2月26日,王家善起义后,营口第三次解放。据马成德回忆,1948年2月25日夜晚,我带领营口县的部分干部去接收营口市,从此我离开了营口县。

恢复和建立民主政府,是新收复城市的首要任务。根据辽南行署指示,营口县县长马成德率20余人进驻营口市,马成德任营口市副市长代行市长职务,进行城市恢复和建设,加强人民民主政权的建设工作,当时的市政府地址是中国银行营口分行。市级政权除了相应设立职能机构外,市内还重新划分和成立8个区公所,即车站区、建设区、民主区、幸福区、胜利区、繁荣区、河北区、工农区,积极从事安民工作。

全市成立以副市长马成德为首的营口市军事管制委员会。各区街普遍成立纠察队和打更队维持秩序。市军管会发出布告,维护社会治安,接管重要部门和单位,清查敌特,搜捕反动武装残余,搜捕交警总队的散兵游勇,稳定社会秩序。3月,市军管会和接管委员会撤销。

为了加强党的工作,恢复调整和健全市委、市政府领导机构,5月,成立中共营口市临时工作委员会,马成德主持临时工委日常工作,做好党组织的恢复工作。6月,李萍任营口市市长。15日,中共营口市委员会正式恢复。中共辽南新五地委第二书记郭卫人兼任中共营口市委书记。市委委员有郭卫人、李萍、马成德、王全国、吴青光。市委工作机构也逐步健全,有组织部、宣传部、社会工作部、职工工作部、调查研究室、青年工作委员会和妇女工作委员会。9月,市委在8个区建立了党的委员会。

10月24日,国民党军进犯营口后,为避敌锋芒,市党政机关第三次撤出市区。11月2日营口第四次解放,同时,营口市代市长马成德兼任营口市联中学校长(即今营口市高级中学),1949年上学期,学生达到1042人,分为初、高中共18个班,教师40人。在中共营口市委领导下,营口新华广播电台于1949年4月15日恢复播音,台长由营口市副市长马成德兼任。同年9月,该台改名为营口人民广播电台。

1948年11月2日10时,战斗全部结束。至此,以沈阳、营口最后解放为标志的辽沈战役胜利结束,整个东北全部解放。

二

1949年6月—1959年2月,马成德先后任鞍钢轧钢部党委书记、一炼钢厂和二炼钢厂厂长、鞍钢总炼钢师等职务。

1948年2月19日鞍山解放,随着鞍山钢铁厂的成立,东北局要求鞍钢尽快恢复生产以支援全国解放战争。东北局为了使鞍钢尽快恢复生产,从东北地区抽调了200余名干部支援鞍钢工作。很快,鞍钢实现了“七九”开工,各生产单位陆续投产,基建规模也不断扩大。自1948年3月到1954年年底,党中央及中共中央东北局先后抽调了500多名地县级以上领导干部,投身鞍钢的恢复与建设,史称“五百罗汉”,马成德就是其中之一。

据马成德回忆,1949年5月,辽宁省委通知我到东北局报到,分配我到鞍钢轧钢部工作。1950年5月初,鞍山市委决定调我任鞍钢炼钢厂的厂长。由于当时年轻,对于这副担子的份量丝毫未曾虑及。在这次调动之前,也就是早在战争时期,我曾想过一旦革命成功,进入城市,我们将如何管理经济建设?当时感到茫然而不能自答。来到鞍钢后,这个问题却成了迫切需要回答和实践的现实课题。怎么办?只有一个办法,那就是重新学习。我们孜孜以求,向技术人员、工人请教。这样边求教边工作,整整持续了一年。正当学习、工作兴致正浓的时候,组织上又突然决定调我到鞍钢炼钢厂工作。从感情上讲,我是恋恋不舍的,而从理智上看,我将又踏上一个新的领域,又得从头学起。

1950年11月,时任鞍山钢铁公司炼钢厂厂长马成德等鞍钢职工代表向毛主席表示多生产钢铁打击美帝国主义的决心和信心。

《鞍山抚顺沈阳本溪京津等地职工写信向毛主席表示抗美援朝决心<鞍山炼钢厂职工表示要多生产钢打击敌人>》

敬爱的毛主席:

美国帝国主义扩大侵略我邻邦朝鲜,一再侵犯我国领空、领海,轰炸扫射我安东等地,并占领我台湾。我国安全受到严重威胁。我厂全体职工、技术人员万分痛恨。为了反对美帝的侵略行为,粉碎美帝扩大战争的企图,我们把仇恨变成决心,把热情变成力量,团结一致,埋头苦干,在十月份已超过该月生产任务百分之一六·一〇,质量方面,不合格率降低到百分之四·一。这是我厂开工一年半以来从未达到过的最高纪录。我们谨将这一胜利报告给全国人民,并保证在您的旗帜下,贡献我们的一切,为多生产钢,抗美援朝,保卫我们的新中国而奋斗。

鞍山钢铁公司炼钢厂厂长马成德、副厂长兼工程师邵象华、副厂长苏维民、党委书记刘志民、工会副主任王文藻、青年团书记刘忠耀、副工程师吴景铨暨全体职工及技术员。

——《人民日报》1950年11月15日 第1版

马成德《在炼钢厂的日子里》一文写到,在我从1950年5月至1953年在鞍钢炼钢厂工作了三年半,也是正当而立之年。在战火纷飞和如火如荼的土地改革环境中,骤然进入陌生和全然无知的工业领域,从事全新的工作,既无经验又不懂科学技术,更缺乏建设社会主义的理论知识,工作十分吃力,但又非常发奋气盛。前面谈的几个片段只是摄取当时的几个镜头,它涉及对待知识和知识分子、职工培训、改造工厂、按劳取酬、计件工资、劳动组织、技术安全工作等近代大工业中根本性政策问题的史实和简单探索。

1957年4月19日,在人民日报记者访问各地的我国炼钢工作者中,时任鞍山钢铁公司总炼钢师马成德告诉记者:“……我们改变了敌伪时期遗留下来的旧的炼钢方法,我们把七座原来的预备精炼炉改成了七座大型平炉,直接用来冶炼成品钢,这就大大增加了钢的产量。”(《人民日报》1957年4月19日 第3版)

为进一步解决,冶金工业企业核算方法上能正确、及时反映班组的消耗与成果,让广大工人群众都来关心自己的成果,1953年初,当时的鞍钢炼钢厂厂长马成德译著发表了《马丁炉车间内部的经济核算》一文,介绍了原苏联库兹兹克公司的马丁炉车间进行内部经济核算的做法。并结合炼钢厂实际,试行了“定料炼钢”“按炉核算”。经过一年的实践,取得了一定成效。从9月至12月的4个月中,仅钢铁料定额一项就比上半年节约了13800吨,比当时国家计划消耗定额还低3900吨,产品成本逐月降低,超额37%完成了全年节约计划任务,增产钢8000多吨。

据说,马老在鞍钢工作期间,曾经受命去中南海在一个大厅里搭建一个鞍钢的模型,在深夜里给来参观的毛泽东等中央领导讲解鞍钢生产的全过程。马老真切地感受过党对钢铁的期望,一生对鞍钢怀有深厚情感,多年后撰文回忆“鞍钢从诞生的那天起,就一直在党的领导和广大职工的努力下,不断战胜重重困难和挫折,不断发展壮大。多年来,鞍钢不但生产了过硬的产品,而且培养和输送了大批优秀工人、工程技术人员和企业管理干部。鞍钢在我国的社会主义建设中作出了重大贡献。我们每一个在鞍钢工作过的同志都对鞍钢怀有深厚的感情,看到鞍钢的巨大变化,无不为之欢欣鼓舞。”

三

1959年2月,马成德调任冶金工业部工作,任钢铁生产技术司副司长、司长,1977年11月任冶金工业部副部长、党组成员。1979年11月任上海宝钢工程指挥部常务副总指挥、党委副书记、代总指挥(主持工作),1982年12月离休。

上世纪70年代末期,宝钢建设所需的巨资投入、从国外全套引进的方式,以及选址等问题在全国上下引起了广泛而激烈的争论。初生的宝钢因此曾一度被要求下马。然而幸运的是,即使在下马期间,在马成德等人的努力下,宝钢的建设步伐也没有停下来,渡过了宝钢建设最为困难时期,为宝钢最终投产奠定了坚实的基础。

据马成德回忆,从1979年11月到1982年5月,前后有30个月,我由冶金部指派到宝钢工程建设现场工作。在这段时间里,国民经济正值调整时期,宝钢是调整的重点对象,问题很多,困难不少。宝钢建设经历了从抢建到停缓建再到续建的一波三折。对他在宝钢期间的工作,曾任宝钢工程建设指挥部政委、党委书记的全国政协原副主席陈锦华曾这样评价:“马成德代表冶金部住在现场主持工作,认真负责。他身体不好,在困难时不怨天尤人,以身作则,坚持在现场,尤其难能可贵。”

据相关资料记载,因为经历了宝钢“下马风波”, 当时冶金部派驻宝钢的副部长马成德,被称为“下马部长”。国务院下达一期停缓命令的消息马上传到了国外,日方抓紧发货,将设备和材料一共50多万吨几乎全部发完。这就意味着宝钢即使下马也要付钱。马成德和宝钢工程指挥部的同志对此心急如焚,研究后写了一份报告,说要做到“损失最小”,与其同样花钱造仓库不如完善已施工建设的厂房;与其堆存已经到货的进口设备,不如厂房造好后,设备直接安装到位,进行“就位维护”。而且,设备保养需要定期运转,即“动维护”,这需要电力,安装在厂房里更方便。上面批准了这些措施。所以,下马期间,宝钢一期实际没有完全停工。

据马成德回忆,1981年2月10日,国务院在西会议厅召开宝钢问题会议……我发言10分钟。中心意思两点:(一)表明宝钢指挥部坚决拥护调整方针,为实现此方针所采取的措施,说明了第三种方案损失最小。(二)如果下马,国内投资也需要15亿元,继续搞下去,需要25亿元。这时,国务院领导问了我一句:“你的意思是,多用10个亿救活100多亿,少花10个亿,100多亿就付诸东流?”我肯定地回答:“是这个意思。”最后,我讲如果搞得好,还可以节约2个亿。这时,国家计委一位负责同志说:“老马,你可不要拍胸脯,我们建国以来没有一个建设项目不追加投资的。” ……1981年8、9月,我们接到冶金部转来国家计委、建委通知,通知说:遵照国务院领导同志的批示,宝钢工程即日起改为续建项目,并要求1985年建成。这样,宝钢就结束了停缓建阶段。(全国政协文史和学习委员会编著,宝钢建设纪实,中国文史出版社,2007.11)后来马老撰写了一篇《用10个亿救活100个亿——对宝钢初期建设的回忆》文章,对这一过程进行了详细的回忆。

重议宝钢水源是马成德对于宝钢建设的又一重要贡献。他于1979年11月来到宝钢工地,他负责全面的生产准备工作,人、财、物、计划、设计方案等工作是大量的,但就在这时,他还特别关注生产供水的水源问题。宝钢曾确定以远距72公里的淀山湖作为水源地,原因是宝钢地处长江下游入海口,因枯水期受海水倒灌影响,造成水质变成超标。而从淀山湖取水,则输水距离远,投资大,且与上海市的生活用水需求相冲突。对此,马成德同志多次建议宝钢工程指挥部调查研究。他在1980年期间,曾两次邀请有关同志陪同他实地踏看了拟建中的淀山湖方案,他到了马陆、东大盈、淀山湖以及太浦河的沿线察看,他发现淀山湖和苏州河等几十条受污染的河流相连,而且它自身的蓄水量并不丰富,距宝钢直线距离70多公里,将淀山湖作为宝钢的长久水源肯定不行。在他后来(1986年)所写的《宝钢水源方案变迁始末》一文中写道:“实施这一远距离引水方案,需要铺设两条各长72.5公里的引水管道。但深入调查研究又发现,从淀山湖取水既有近忧,又有远虑,且不说70公里沿线密集的农舍需要拆迁,会影响高产农田,单以淀山湖水源本身来评价,也存在不少问题。淀山湖是长江三角洲湖河地区中的一座较大的天然调蓄水库,它的水看上去碧清,可是它的周围河网密布,已知的约有70多条大小河沟与之相连通。这些河沟都和苏州河水系相通,而苏州河和无锡排放的工业污水己使淀山湖受到轻度的污染,并有所发展。这些污水之所以未流进淀山湖内,是因为淀山湖暂时还保持了一定的水位,而70多条相连的污水源又被闸门暂时隔开,但当宝钢一旦投产,如每天抽走20-30万吨水时,水位必然下降,那70多条河水就要流向淀山湖内。如此谁又能确保淀山湖的水质长久不起变化呢?”

后来马成德集中各方智慧,主导实施利用长江口的江水中咸水和淡水的运动规律性,在水咸时不取水,水淡时,将淡水抽入江边的水库中,然后将淡水源源输入宝钢厂区,形成长江引水方案,上马宝山湖工程。主导实施的宝钢长江引水工程共有六大部分组成,即取水设施部分,蓄水设施部分,输水设施部分,输变电设施部分,通讯设施部分和其他,为宝钢的顺利建设投产又做出一项重要贡献。

许多年后,马成德同志仍对当时众多为宝钢长江引水工程工作作出贡献的同志们念念不忘。他在2003年临终前,给宝钢顾问委员会三位副秘书长孙淑云、徐国权、张贻康同志一封没有写完的信中写道:“回想当年引水工程,我虽早有思考,但没有时机,趁中央决定宝钢停援时期,我决意提出引水方案,宝钢初议时期的孤立和遭遇非议局面,到上海市委争取领导支持的急迫心情,向上海市科协求助的期望,冒风险决断停止淀山湖工程、继续施工的激烈思想斗争,到北京汇报得到韩光同志允许重议水源的欣喜若狂,以及后来每一步的进程的顺利和曲折,都牵涉着风险、成功与失败。那时的情景都历历在目,看了您们的文章,更多地了解各层各界在为宝钢引水工程所付出的艰辛和激情,所系绕的成功与风险,这种喜忧参半的心情,恐怕将伴随着咱们的一生。”(政协上海市委员会文史资料委员会编,上海文史资料选辑 2008年 第4期 总第129辑 波澜壮阔三十年 上)