抓蝈蝈儿

2024年06月28日

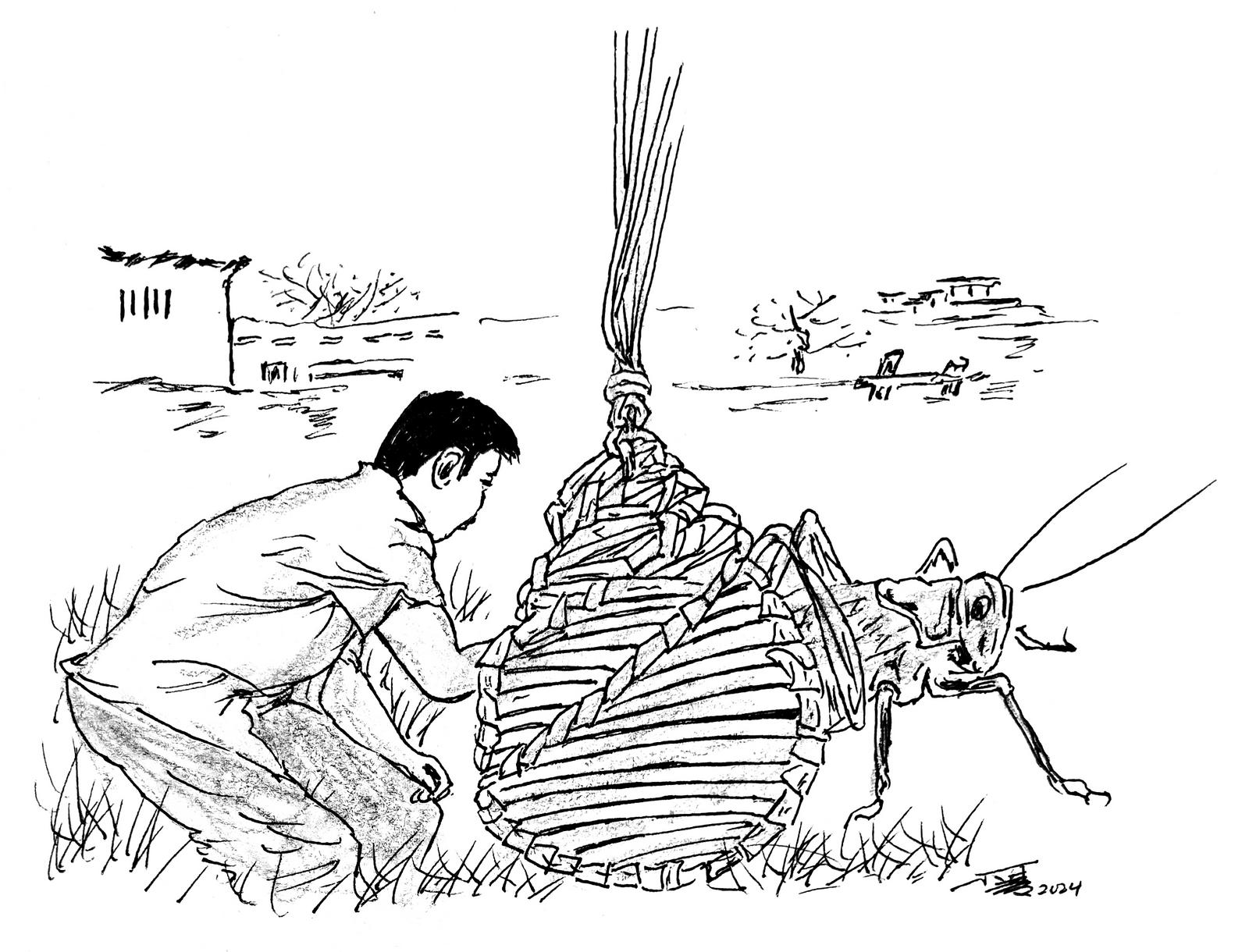

插图 :夏立新

一进七月,东北的天就像下了火。广阔的大地发了疯一样生长着万物,处处绿意盎然,草壮、花肥、柳条儿长。

每到这个季节,大人们都“猫”在家里“歇伏”,躲避高温,孩子们却开始活跃起来。河里摸鱼,海里钓蟹,山上采果,田里捉蝈蝈儿。

蝈蝈儿是一种鸣虫。商周时期人们把它与蹦跳的蝗虫归为同类;宋朝人将它与会飞的“纺织娘”混为一谈;直到明朝,蝈蝈儿才有了现如今的称呼。蝈蝈儿的生命只有一年,成虫时间约三到四个月,故又名百日虫。每年四月份气温回升,当田地里第一朵迎春花开的时候,蝈蝈儿的卵开始孵化,最开始是只能爬行,无法跳跃的幼虫。约60天后,长出硕大的弹跳腿和鸣叫翅的一只只蝈蝈儿就开始在灌木、草叶、蒿子秆、豆苗上,鼓动翅膀,高声鸣叫着盛夏歌谣。

小时候,每到这个季节,是农村娃儿们最快乐的时光。上学路上、中午午休,娃儿们都会拎着蝈蝈儿笼往荒草地或者豆子地里跑,去抓那些鸣叫着的蝈蝈儿。

蝈蝈儿多生活在荒地上的野蒿子和杂草中,山枣树、灌木丛、拉拉秧上最多。那时候农药还没有大规模使用,在野外或者菜园都有蝈蝈儿的身影。一般孩子们不敢去豆子地里或者苹果园去抓,怕让生产队“看青”的小青年拎着镰刀连撵带吓唬。孩子们抓蝈蝈儿都是在壕沟边或者荒地的草丛里。

抓蝈蝈儿需要经验和技巧。我的经验是首先辨声识位——听到草丛里蝈蝈儿的叫声,一定要立即站住,确定它的大致地点,再慢慢地猫着腰走过去,身子一定要矮于蝈蝈儿趴着的位置,借用杂草遮挡自己,因为蝈蝈儿的弱点是视力不好。脚步一定要轻,不能弄出来一点儿动静,蝈蝈儿的耳朵很灵,稍微有个风吹草动或者枝叶断裂声,马上就收翅不叫了。如果它确认没事儿,隔一两分钟就会重新鼓足劲儿叫起来。如果你碰到它站立的蒿草或者让它听到一点儿异常,它会马上蹦到地上,钻进枯枝败叶中,你很难再发现它。另外,你要站在它的下风向,避免它闻到你的味道。我觉得,蝈蝈儿应该还有嗅觉。很多伙伴说没有,到现在也不知道谁说得对。

还有的人抓蝈蝈儿,为了蝈蝈儿不受伤采用围捕法——顺着它叫的声音,几个人一起围过去,谁看见了它,就要迅速出手,一只手在上,一只手在下,手弓起形成“空心”,把蝈蝈儿捂在“空心”里。不过这需要眼疾手快和准确性——你慢了它会跳起来逃走;你快了容易伤到它的翅膀或腿。更好的办法是慢慢把它周边的蒿草一点点割掉,然后它就暴露在眼前。这样,再能伪装和蹦跳的蝈蝈儿也插翅难逃了。

抓住蝈蝈儿后,用手掐住它脑袋后和翅膀前的位置,它就咬不到你。记住,千万不要弄折它的腿,尤其是后大腿。如果腿受伤,蝈蝈儿就不愿意叫唤了。蝈蝈儿脑袋前面的触须是它的感应器,如果触须断裂,蝈蝈儿就会失去灵气。我捉到蝈蝈儿,一般用宽大的向日葵叶或是苍耳叶把它包起来,或是放在帽子里——长时间用手捏、拿会损坏它的鸣叫功能。现在有了蝈蝈儿笼,将捉到的蝈蝈儿放在笼里最安全。提醒一下,捉蝈蝈儿从手里放出来的时候一定要小心,蝈蝈儿的大嘴咬人是很疼的。童年时光里,伙伴们无数次手指头被蝈蝈咬出血来,疼得嗷嗷大叫。蝈蝈儿咬人的时候,嘴里会吐出很多黑黄色的液体,也不知是什么原因。听翟姓老人说,它是气得吐血,我却觉得它是不是在流着口水,说,“我咋这么笨。让人给抓到了。”

能编蝈蝈儿笼在孩子堆里绝对受宠。邻居二小是编高粱秸秆蝈蝈儿笼的高手,三角形的、四方形的都手到擒来。二小编的阁楼形的蝈蝈儿笼有“上下三居室”,能装很多蝈蝈儿。隔壁二叔会使用野麦秆儿编蝈蝈儿笼,我到现在都后悔没有磨着他学会,缺了一门手艺。蝈蝈儿是杂食性昆虫,主要以素食为主,比如葫芦花、南瓜花或者豆粒、胡萝卜。它吃东西的速度很快,如果你喂它蚂蚱、牛肉等荤食,它也不会拒绝。一周喂两次它们就不会饿死。

二十世纪七八十年代,随便走进一个村庄,只要家里有孩子的,都会从这家庭院里传来蝈蝈儿的叫声,一串串、一天天,无休无止。当太阳爬过树梢,露水消退时,蝈蝈儿就会在芸豆架上、白菜叶上鸣唱起来;如是高温天,夜晚它也会唱。

蝈蝈儿有“绿豆蝈蝈儿”,有“铁蝈蝈儿”,有“草白蝈蝈儿”,有“山叫驴蝈蝈儿”……这些我都亲手捕捉到过。念初三的时候,每天中午回家吃饭我都要经过一片白菜地,那里有时候会有蝈蝈儿的叫声。我仔细观察后,在一棵白菜叶上发现了一只在唱歌的蝈蝈儿,我悄悄地靠拢,双手在叶片上一合,手心里满满的冲撞感。拿到学校,平时胆小的女生们也纷纷围拢来看新奇。有个从城市转来借读的女生喜欢得不得了,磨着我想要,甚至要拿当时很稀有,带日历的日记本交换,我都没有舍得。为了一只蝈蝈儿伤了同学情谊,现在想起,我还是有愧意。

由于生长环境不同,蝈蝈儿的体、色也各不相同,从观赏性来说,有“黄不如绿”“绿不如黑”之说。绿豆蝈蝈儿通体碧绿;铁蝈蝈儿是褐色,只有面门是青蓝色,它叫的声音粗犷,尾音悠长。铁蝈蝈儿健壮有力,抓起来很困难。它对人戒心特别强,勇武好斗,螳螂、蟋蟀甚至蜈蚣都经常败在它的手上。小时候谁能抓到一只铁蝈蝈儿,又是胳膊、腿齐全的,便高兴得不得了,跟寻到了宝贝儿一样。豆子地抓绿豆蝈蝈时经常会碰见一种后屁股拖着一把刀的“侠客”,和蝈蝈儿长得一个样却不会叫。“侠客”肚子肥大,动作迟缓,一般都是在地上爬行,很少跳跃。家乡人称呼它“山叫驴”。一入秋,伙伴们就去豆子地里捉“山叫驴”,偶尔也烧豆子填饱肚子。虽然嘴巴和满脸都是炭黑,我们却乐此不疲。但是,“山叫驴”如果放进笼子里,能把会叫的蝈蝈儿都杀死,甚至吃光。长大后我才知道它是雌性的。雄性蝈蝈儿用歌声吸引它前来幽会,完成“生儿育女”的过程。雄性蝈蝈儿后背上有个“发声器”,我们叫它“镜子”。当雄性蝈蝈儿扇动翅膀时,上半部分的两片“镜子”就相互摩擦,发出来的声音就是蝈蝈儿的叫声。当雌性蝈蝈儿听到雄性“帅蝈”的爱情召唤,就会闻声而来与之交配,繁衍后代。完成交配后,雄性蝈蝈儿会心甘情愿把自己的身体献出来给对方吃掉,让其补充营养。昆虫世界为延续生命而献身真的是一种伟大和责任。

邻居的老翟头把秋天经霜后捉来的蝈蝈儿用沸水烫后,晒干研粉,治疗附近乡亲们的水肿、腰膝肿痛、脚气、中耳炎等。1978年农村允许自主经营的苗头刚刚出现,老翟头第一个站出来,用他的养蜂技术和中医手艺解决一家人的生活问题。也许是喜欢孩子,他经常让他的外孙小伟带我们去他的蜂场玩耍。在那里,我知道了什么是蜂王、什么是“8”字舞。这些都不重要,重要的是几个小伙伴每人一饭勺的蜂蜜,舔一口就能甜到你的心底里。还有他闲暇时抓好并用野草绑定的每人一个带回家的铁蝈蝈儿。